Juges et Témoins

En présence de Laetitia Dosch, Jean-Stéphane Bron et Stéphane Demoustier, cinéastes, Antoine Reinartz, acteur, Nathalie Hertzberg, scénariste et Jean-Baptiste Thoret, écrivain et historien du cinéma

Les procès et l’univers judiciaire sont intimement liés à l’histoire du cinéma, au point de constituer un genre à part entière. Depuis M le maudit (1931) jusqu’à Anatomie d’une chute (2023), en passant par La Vérité (1960), Procès de Jeanne d’Arc (1962), Une saison blanche et sèche (1989) ou Le Traître (2019), la salle d’audience s’est imposée comme un théâtre privilégié du septième art. Elle fascine les cinéastes, pose des questions de mise en scène et devient le lieu d’une dramaturgie intense où se joue la vérité des êtres autant que celle des faits.

Le cinéma américain, en particulier, foisonne de récits judiciaires, jusqu’aux œuvres les plus récentes de William Friedkin (L’Affaire de la mutinerie du Caine, 2023) ou Clint Eastwood (Juré n°2, 2024). Ces films empruntent aux codes du thriller ou du whodunit, révélant, sous les apparences, les strates cachées d’une vérité toujours en sursis. 12 hommes en colère (1957), premier long métrage de Sidney Lumet, en offre un modèle exemplaire : le doute exprimé par un juré solitaire devient un hommage discret, mais puissant, à la vitalité démocratique des institutions américaines.

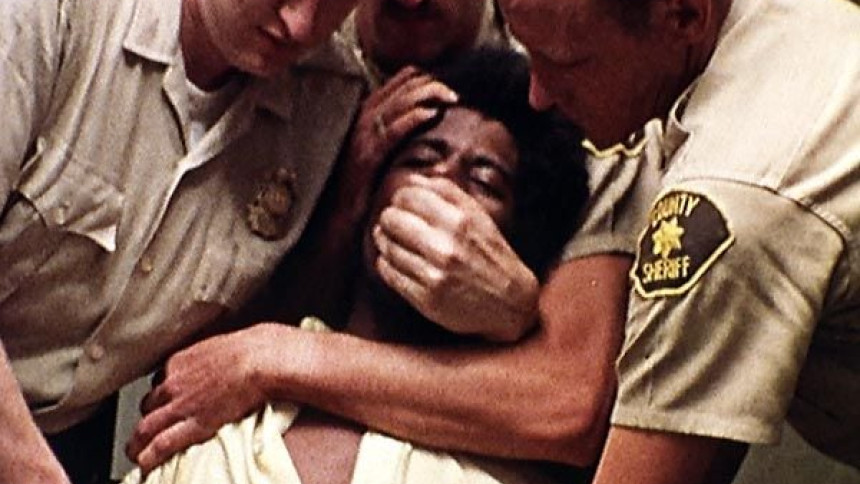

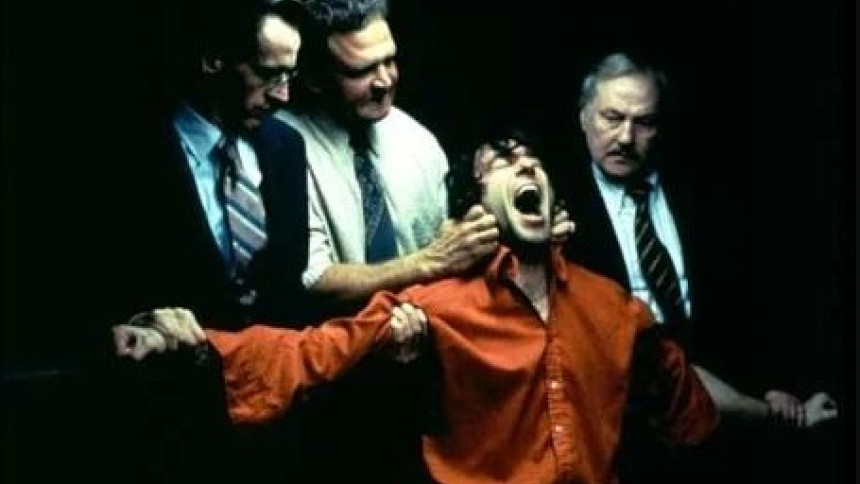

Mais le monde judiciaire peut aussi devenir le miroir noir des dérives politiques. Dans Punishment Park (1971), œuvre dystopique de Peter Watkins née du tumulte des années contestataires (contre la guerre du Vietnam, la répression des minorités...), les procès ne sont plus que parodies kafkaïennes, résonnant comme les échos glaçants des pires régimes autoritaires. Des années 1950 aux années 1970, à mesure que l’Amérique se transforme, la fiction judiciaire capte les secousses de cette mutation.

Certains films, comme Une saison blanche et sèche (1989), Au nom du père (1993) ou Philadelphia (1993), s’ancrent dans le réel. Ils retracent des affaires véridiques et cherchent, par le biais du cinéma, à panser les plaies de l’histoire. Ces procès deviennent des jalons mémoriels dans des contextes politiques tendus — de l’Afrique du Sud de l’apartheid à l’Irlande sous domination britannique, jusqu’à l’Amérique confrontée à la crise du sida. Ils offrent un espace de reconnaissance, de réparation symbolique et participent aux combats sociaux qui bouleversent les consciences.

Le tribunal, par nature, est un lieu d’éloquence, de tension dramatique, de mise en scène — mais il est aussi un territoire fertile pour la fiction, l’ambiguïté et le doute. Trois films français récents — Une intime conviction (2018), La Fille au bracelet (2019) et Anatomie d’une chute (2023) — en témoignent avec force. Tous trois refusent la facilité d’une résolution univoque, pour mieux laisser émerger le trouble, questionner la morale des personnages et inviter le·la spectateur·ice à devenir non seulement témoin, mais également juré·e.

Longs métrages

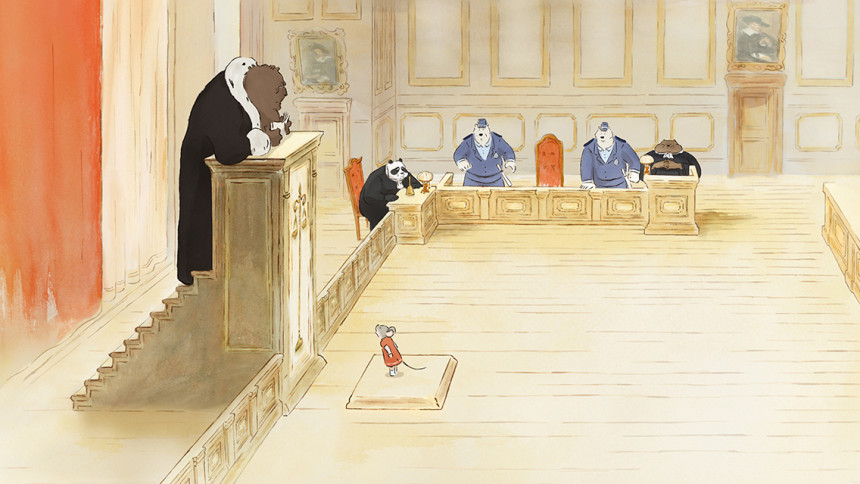

C'est pas juste !

En partenariat avec Benshi

Un programme de courts métrages à voir en famille, conseillé à partir de 4 ans

Pourquoi certain·es ont-ils plus que les autres ? Pourquoi la vie est-elle parfois si... injuste ? À travers trois courts métrages poétiques, drôles, ou malicieux, ce programme invite les enfants à explorer le sentiment d’injustice qui peut être si révoltant.

Benshi propose une sélection inédite de courts métrages animés qui donnent la parole aux plus petit·es face aux grand·es, aux malin·es face aux puissant·es, aux rêveur·euses face aux normes. Une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure, à questionner les rapports de force et à croire en sa capacité à les transformer.